- 传世开服网

追逐变态传世页游

-

首页-封面故事-社会-经济-文化-专栏-听周刊-新知-爱乐-商城-往期杂志-时尚-订阅

首页 > 专栏 > 苗千:科学闲话 > 正文 追逐变态传世页游 2014-11-25 09:33 作者:苗千来源:三联生活周刊 2014年第47期变态传世页游

这个文明通过创造未来而追寻自己的历史。这个听上去像是科幻小说的情节,刚刚成为现实。

太阳系中的彗星如同候鸟,定时带来远方的消息,自古以来每当有彗星出现在天空,总会引起人们特殊的关注,认为它在试图传递某种信号。2014年11月12日,欧洲航天局(European Space Agency)发射的“罗赛塔号”(Rosetta)航天器,在太阳系内飞行了64亿公里之后,于2014年8月6日在太阳系中与67P楚留莫夫-格拉希门克(67P/Churyumov–Gerasimenko)彗星汇合,并且释放出菲莱着陆器(Philae lander),在格林尼治时间2014年11月12日17点32分首次软登陆该彗星核。确认登陆的信号在太阳系中经历了28分钟传回地球,这是人类科技文明进步的又一个历史性事件。菲莱着陆器在彗星核上所进行的科学实验,传回地球的实验数据都将永久地改变人类彗星研究的状况,也会极大帮助人们理解太阳系的形成过程,以及生命的源头。

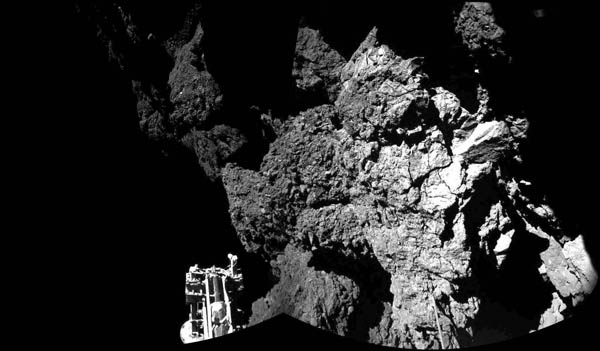

11月13日,欧洲航天局发布由多张照片合成的影像,显示彗星着陆器

人类近距离研究彗星始于20世纪80年代,苏联、日本、美国的航天器曾经试图合作观测哈雷彗星,拍摄照片,并且确定其彗星核的位置。1986年3月13日,欧洲航天局发射的“乔托号”(Giotto)航天器飞掠哈雷彗星,距离这颗著名的彗星最近时只有596公里。科学家们通过“乔托号”拍摄的照片了解了哈雷彗星的形状并且估算了它大致的形成时间和组成成分。“乔托号”也在掠过哈雷彗星时受到了彗星喷射物质的攻击,几近损坏。

对于哈雷彗星的近距离观察,产生了很多新问题,同时也让科学家们开始考虑在一颗彗星上进行软着陆的计划。太阳系中存在着数以百计的彗星,欧洲航天局的科学家们首先面对的一个重要问题就是如何确定一颗彗星进行着陆和研究。科学家们喜欢选择那种表现活跃,在太阳系内的不同轨道都曾经被观测到过的彗星,它的运行轨道最好接近黄道面,这样更方便研究和着陆,更重要的一点是,这颗彗星运行到太阳系内部的时间必须与“罗赛塔号”到达的时间相符合。

罗赛塔任务首先选中的目标是46P韦坦伦彗星(46P/Wirtanen),但是原计划在2002年进行的火箭发射失败,罗赛塔计划被迫推迟到2004年。这时,另外一颗彗星进入了科学家的视野。67P彗星是在1969年由苏联科学家在基辅大学天文台所发现的,依照惯例以它的发现者命名,它的轨道周期很短,只有6.45年,自转周期也只有12.4小时,因为这一类彗星的轨道都是受到木星的引力控制,因此被统称为木星族彗星。目前人们认为这类彗星都是诞生于海王星以外的柯依伯带,在这个充满了小冰块的区域里,一些物体因为相互碰撞和引力的作用被抛离出来,成为彗星,向着太阳系内部进发。

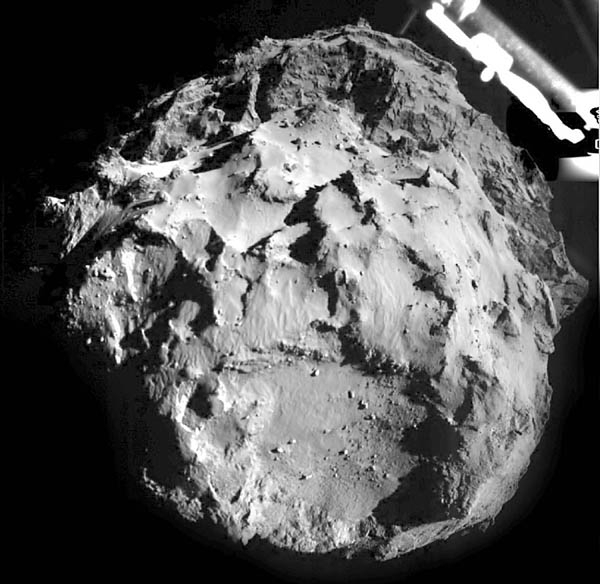

“菲莱”在67P彗星上空3公里处所拍照片

科学家们通过分析67P彗星的运行轨道发现,直到1840年,它与太阳最近的距离也是地球与太阳之间距离的4倍(大约为6亿公里)——这离太阳太远,无法使它自身携带的冰挥发而形成彗尾,因此也就无法被地球观察到。这颗彗星在1840年与木星的一次相遇,因为木星的引力作用而改变了它的轨道,使它更加接近太阳系内部,与太阳的最近距离变为4.5亿公里,之后它与太阳的距离逐渐接近。到了1959年,这颗彗星与木星又一次相遇,这使它愈发接近太阳系的中心,与太阳的最近距离只有不到2亿公里,从此之后变化不大,绕行太阳的周期也固定为6.45年。而这颗彗星核心的密度要比水低很多,科学家们认为它的内部可能是一个松散或多孔的结构,而且可能含有碳和其他有机物质。

“罗赛塔号”航天器在2004年3月2日由“亚利安5号”运载火箭在圭亚那太空中心发射升空之后,它的任务就是在2014年追上67P彗星,并且试图在彗核上着陆,进行科学实验,探测彗星表面的成分,寻找与太阳系形成和生命起源有关的信息。

在这10年的旅程中,“罗赛塔号”通过总共64平方米的两块太阳能面板收集太阳能,它曾经4次调整速度和运行轨道,还曾经为了节省能量进入深度休眠,最终,它在距离太阳4.5亿公里处与67P彗星相遇,此时彗星因为自身携带的物质发生升华,开始向外喷射灰尘,此后随着越来越接近太阳,喷射出的灰尘颗粒也将越来愈大。“罗赛塔号”的目标就是在近距离将它所携带的菲莱着陆器投射到彗核表面,实现软着陆。

100公斤重的菲莱着陆器大概只有一台洗衣机大小,实际上,67P彗星也只有4100米长,如果把它平放在伦敦市,大概是从伦敦塔到大本钟的距离。但是研究这颗彗星对于理解太阳系,以及理解地球上生命出现的过程有重要的意义。彗星在目前被认为是大约在46亿年前构成太阳系的原始材料,正因为如此,在彗星上面可能保存了当时组成太阳系的最早期的岩石、冰、和有机物质。地球上的水,以及形成氨基酸所需要的有机物,最初可能都是来自彗星。因此,菲莱着陆器首次着陆在彗星核上,除了具有重大的历史意义之外,最重要的任务就是利用钻头钻到彗星核表面的25厘米以下,提取样品并且分析其中的化学成分。

格林尼治时间2014年11月12日15时34分,菲莱着陆器以每小时3.2公里的速度缓慢地接触到彗核的表面,但是因为彗核的引力只有地球表面的十万分之一,而且菲莱自身携带的用于固定的鱼叉没有按照计划打开,这导致它在接触了彗星表面之后又被反弹起来大约一公里,又经历了大约两个小时之后,在17时25分着陆器试图再次登陆,结果在降落之后又一次被轻微弹起,直到第三次,,在17时32分,菲莱着陆器才成为人类第一个成功在彗核上进行软着陆的物体,它的着陆地点与原定的着陆地点相差了大约1公里。

尽管成功着陆,但菲莱着陆器的第三次着陆似乎是在彗核表面一个崖壁之下,而且它的三个支撑腿只有两个在地面上,另外一个则指向天空,这不光影响到菲莱的稳固,而且挡住了菲莱用以发电的太阳能板。菲莱装备的主电池只有60个小时的电量,在主电池耗尽之后,它将被迫开启太阳能电池。因为菲莱的登陆姿态和位置影响,它在每个彗星天(12.4小时)内只能受到1.5个小时的太阳照射而不是计划中的6~7个小时,这严重影响了菲莱通过阳光获取能量。在登陆之后,位于德国达姆施塔特的欧洲航天控制中心启动了菲莱着陆器携带的钻和锤子,希望能够改变它在彗星表面上极不舒服的姿态,让它携带的太阳能面板能够最大限度地从阳光中获取能量。经过努力,菲莱使自己升高了4厘米,并且进行了一些旋转,但这仍然不足以使它获得足够的阳光。

- 共2页:

- 上一页

- 1

- 2

- 下一页